Por azar he nacido en una buena familia; he crecido en un estado de derecho; he vivido en un país cuyo principal pacto social ha sido, al menos hasta la crisis de 2008, el bienestar, la calidad de vida, de la mayoría; he sido educado en una sociedad abierta; me ha tocado un tiempo científica y tecnológicamente tan brillante, que no cabe parangón posible con ningún otro.

Sin embargo, confieso que, hace tiempo, no me gusta este tiempo. No es un disgusto relacionado con la pandemia, aunque es verdad que el hábito de la distancia y la costumbre de la prevención en el trato, ha enrarecido y ensombrecido la vida.

Las relaciones han perdido naturalidad y frescura. La pandemia, dos años después, nos ha inoculado un miedo propio de otra época, casi medieval, y nos ha convertido en sociedades hipocondriacas, aprensivas. Con el Covid la vida se ha afeado, entristecido, encogido.

Pero la pandemia no es la causa de mi disgusto. Llevo décadas convencido de que he nacido inoportunamente: demasiado tarde o demasiado temprano; décadas sintiéndome una especie de Agustín de Hipona, que vive en un tiempo que, pese a su descomunal avance científico-tecnológico, está sitiado por "bárbaros", que no son, esta vez, los vándalos de Genserico, sino los parabalanos de, por un lado, los inanes felicistas y, por el otro, de los aturullantes futuristas.

Esta Hipona es un tiempo occidentalmente decadente, escaso de principios alternativos a los mortecinos de otrora todavía circulantes, que sean capaces de suscitar el entusiasmo y la lealtad que el hombre, no la gente, necesita para no vivir ahogado en naderías ni herido de nostalgia ni desamparado bajo un firmamento desprovisto de estrellas fijas.

Por eso, la entusiasta fascinación que me despierta este descomunal progreso científico-tecnológico, se me entrevera con el disgusto que me genera la pobreza de su axiología. Por una parte, es verdad, éste es el portentoso y admirable tiempo en el que el hombre:

Primero, ha descifrado su cadena de ADN y empieza a tener el enigma de su programación genética bajo el control de su propia voluntad, consiguiendo así el empiece de una cuasi divina libertad respecto de su antes indisponible destino.

Segundo, a punto está de lograr que el cerebro, casi mapeado del todo, deje de ser una inescrutable "caja negra", y de empezar, al rebufo de esta trepidante revolución, su mismísima hibridación cibernética, es decir, su transnaturalización: sin duda, hito solo comparable al de su encefalización, con la mayúscula diferencia de que aquella revolución neurológica fue ateleológica y esta casi metamorfosis responderá a un propósito.

Tercero, se ha lanzado a la carrera, conquista, del espacio: a la búsqueda, a lo más, de vida que, como la suya, dependa de la química del carbono; a la búsqueda, a lo menos, de la fortuita reunión de las condiciones de posibilidad exigidas para que su ubicuidad adquiera una increíble, fantástica, dimensión extraterrestre; a la búsqueda no de lo "lejos", sino de lo "antes", con la fundada pretensión de asistir al principio, al origen.

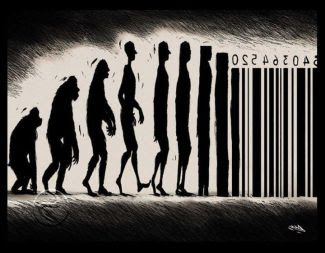

Cuarto, se ha convertido en señor del aire y con él su vida, casi entera, en data susceptibles de una nueva mathesis universalis, el sueño racionalista de Descartes y Leibniz, solo que diseñada por el algoritmo cuánticamente computado que a todo da encaje, sentido, estadístico en una nube, y que al hombre le hace regresar, contraviniendo la Declaración de los Derechos Humanos, a la condición de masa, turba, que casi todos fueron casi siempre.

No obstante, por otra parte, también es el tiempo de grandes, estridentes, contradicciones. Cuando más libre puede ser la Humanidad de su ciego destino natural, menos libre es el hombre de carne y hueso. Un exponente de esta novedosa esclavitud es el considerable riesgo de deshumanización que deviene de esa formidable mathesis universalis: la degradante reducción del individuo a data, el consiguiente extravío de su dignidad.

Esto, aunque todavía no está consumado, a todas luces parece irreversible. La economía, que en su expansión consumista, durante el siglo pasado, se adueñó del deseo del hombre, ahora se acaba de adueñar, literalmente, de su vida por la vía de sus actos online, reconvirtiéndola en valiosísima materia prima, en la nueva tierra rara, de la nueva industria, la de los data: industria que rápidamente se ha vuelto esencial para la actividad económica entera, para su eficiente, óptima, rentabilidad. Offline ya solo es el individuo osadamente transgresor.

Así, el hombre, además de encontrar en la red un nuevo entorno en el que fascinantemente podría ampliar su vida, también se topa con una prisión que no parece tal, sin muros ni grilletes, porque al reo, allí confinado, lo han domesticado hasta el punto de no querer escapar, librarse, de ella. Este entorno, que algún pionero de Internet lo quiso como una especie de noosfera, a lo Teilhard de Chardin, es un zoco virtual en el que todo en él tiene una primordial razón económica.

***

El viernes 14 de marzo de 2020, el día del Gran Confinamiento, todo esto, ya estaba ahí, por supuesto, sin posibilidad de vuelta atrás, pero la pandemia ha precipitado su definitiva implantación, que entonces todavía tenía más de futuro que de presente.

Cuando la sociedad estuvo paralizada, recluida la gente y quieta la economía, paradójicamente, se produjo un cambio de escena, pienso que, aún hoy, dos años después, insuficientemente apreciado. Igual que la salida de la crisis de 2008 nunca implicó el regreso a la escena pre Subprime, la salida de la pandemia, cuando se logre del todo, tampoco nos devolverá al escena pre Covid. El mundo cambió entonces y ha vuelto a cambiar ahora. En dos actos, el futuro, de tapadillo, se ha hecho "inesperadamente" presente.

Un cambio de escena como éste nunca es gratis. El paso de la escena pre Covid a la escena post Covid, por supuesto, tiene, está teniendo, sus enormes costes socioeconómicos, los cuales, vaticinio post eventu, ya se venían pagando de antes. Así, en el marco:

De una economía global, primer costo: el desmantelamiento de las clases medias occidentales y la emersión de una nueva plutarquía deslocalizada. La insostenibilidad económica del estado de bienestar.

De la creciente aplicación de la AI en todos los sectores posibles de la actividad económica, segundo costo: la devastadora obsolescencia de una gran cantidad de mano de obra que jamás reingresará al mercado laboral. En el mundo rico, la aparición de nuevos pobres: la useless class.

De la implantación del eficientismo economicista y tecnológico, tercer costo: la reconversión de la vida de los individuos en inédito recurso productivo a través de Internet. El progresismo social asiste, sin pestañear, a la grave disolución de la dignidad humana.

De la proliferación de los metaversos, cuarto costo: el sibilino descabalgamiento del proyecto educativo, primero de los ilustrados y luego de las socialdemocracias, es decir, el ideologizante propósito no de formar a individuos inteligentes, críticos y libres, sino meros a "usuarios" con el nivel de competencia mínimo necesario para garantizar la funcionalidad del tercer entorno, que es el doble reduccionismo, a la vez virtual y económico, de la vida individual y social, privada y pública. Los proletarios industriales de ayer son los "usuarios" digitales de hoy.

Lo cierto es que muchos de estos altísimos costos -a río revuelto, ganancia de pescadores- parecen estar siendo achacados a la pandemia, cuando el Covid realmente no es más que la ventana de oportunidad, fortuita o no, de un cambio de escena que aguardaba su momento de suerte, al menos desde la crisis Subprime.

De todos estos costos, el mayor, a mi juicio, es la disolución, el desvanecimiento, de la dignidad humana. Sin inspiración ni garantía trascendentes, el sentido de la bella oración de la dignidad del hombre, de Pico della Mirandola, se vuelve del revés, en contra del propio hombre, porque, pudiendo éste ser cualquier cosa, en este tiempo, que tanto me disgusta, corre el riesgo de ser casi nada, un simple "usuario" del tercer entorno:

No te di, Adán, ni un puesto determinado ni un aspecto propio ni función alguna que te fuera peculiar, con el fin de que aquel puesto, aquel aspecto, aquella función por los que te decidieras, los obtengas y conserves según tu deseo y designio. La naturaleza limitada de los otros se halla determinada por las leyes que yo he dictado. La tuya, tú mismo la determinarás sin estar limitado por barrera ninguna, por tu propia voluntad, en cuyas manos te he confiado.

El Mundo que en esta pandemia está siendo reemplazando es el Viejo Occidente, cuyas creencias fundamentales eran la racional oussía de los griegos y la providentia Dei de los cristianos. Y el que con subrepción pandémica está siendo implantado, algunos lo llaman Novaceno, también tiene dos creencias principales, igualmente hipostasiadas, que son el eficientismo teconologicista y eficientismo economicista.

Una tecnología brillantísima, pero borracha de sí misma, erigida en telos, segura de que todo lo que es posible realizar se ha de realizar sin remilgo ético que valga, está inteligentemente empeñada en la ultrarracionalización digital de la vida, en el sometimiento de todas sus esferas a la eficiencia cuantitativa de los data.

Esta fulgurante tecnología ha perpetrado una radical transignificación de la lógica de la racionalidad occidental, que ya no es la creencia en que todo tiene una explicación esencialmente racional, sino en que todo tiene que optimizarse con arreglo a un criterio de eficiencia cuantitativa mediado estadísticamente.

Su petición de principio, la fides epistemológica, es estadística: la correlación de datos masivos, sin necesidad de establecer relación causa y efecto, promete predecir, anticipar, controlar... cualquier fenómeno. La estadística es el atajo pragmatista que toma una computación capaz de manejar bigdata.

Un capitalismo revigorizado, sin el antagonismo del comunismo y sin el atenuante de la socialdemocracia ni de la doctrina social cristiana, las dos de capa caída, ha encontrado en este maximalismo tecnológico el aliado perfecto para dar rienda suelta a su más íntima pulsión: maximizar la eficiencia económica.

Ni tecnología ni economía tienen, ni tienen porqué tener, intención ética alguna. Por eso, el verdadero problema no está en ellas, sino en el tonto útil de las dos: en el felicismo que el hombre de este tiempo, el "usuario", profesa como su estilo de vida.

Consumadamente postmoderno, para el felicista los principios que inspiran su vida han pasado del estado líquido al gaseoso. El ethos vertebrador de su vida es la inmediata satisfacción de su deseo, que está promiscuamente atorado por el sensitivismo y el materialismo.

Atenazado por el inmediatismo, el felicista es incapaz de futurización y carece, por tanto, de proyecto y de axiología que lo inspire. Víctima de una grave inflación sentimental, la razón apenas interviene efectivamente en su visión y su administración de la vida.

El felicista no aspira a "bien ser", a ser mejor, sino a "bien estar", a estar mejor. Su pretensión de ininterrumpida autocomplacencia, sensitiva y material, paradójicamente le hace estar reincidentemente insatisfecho y ser persistentemente infeliz. Es víctima del círculo vicioso de la dopamina.

Un Estado hipergarantista ha ocasionado que el felicista nunca llegue a asumir del todo la responsabilidad de su propia vida, a sentir el riesgo de malograr su destino. Desconoce cuánto pesa la existencia. La suya es una vida infantil, subvencionada, instalada siempre en posiciones penúltimas. Desconoce el significado del heideggeriano "vivir en serio".

El felicista no se da cuenta de que su vida categorialmente ha pasado de ser facta a ser data, de que la vida offline es una transgresión y de que solo así la privacidad es posible.

***

Desde luego, el felicista no es el superhombre de Nietzsche, ni tampoco de Ortega, el vitalista hacedor de su propia "esencia". Por eso, muy difícil lo tiene para ser como el barón Munchausen, que se levantó a sí mismo en peso tirando de su propia coleta. Es decir, sin inspiración ni garantía trascendentes, esta tan inane versión de hombre muy difícil lo tiene para levantar su propia dignidad en peso sin más apoyo que el de su gaseosa condición felicista.

El hombre en cada momento tiene que resolver no lo que es, sino lo que va a ser, a sabiendas de que no le cabe conclusión final, de que la culminación de esta tarea está siempre aplazada en un "todavía no". El hombre está siempre "humanando", esto es, creándose a sí mismo. Pero en el felicista no hay voluntad de poder. Y sin ella la vida, sea cuál sea su circunstancia, resulta imposible, frustrante.

Es un desatino del azar que al felicista, hombre sin proyecto y sin hambre de excelencia, le haya tocado la más fascinante, hasta ahora, circunstancia de la historia. Dudo de que el felicista, bárbaro hoy, sea civilizado mañana. Y otro desatino del azar es que los aturullantes futuristas de hoy no tengan a su vera grandes fabuladores, como lo fue Platón, para inventar un mundo de ideas que dé sentido al suyo. A ver, Aristóteles, una pregunta: ¿dónde hay una diana para que el arquero de hoy apunte el tiro?